2008年01月29日

火を防ぐ信仰

近くのお寺「宝蔵院」に行って、和尚さんの田中さんにお話を伺ってきました。

「宝蔵院」は我が家の檀家のお寺ではないのですが、近いためよくお経を読みに来ていただいたり、代々「世話人」という役割を我が家で仰せつかっていて、ちょくちょくお話を伺います。

宝蔵院では、春に「火防大日如来」のご開帳があり、火除けの祈願が行なわれます。

「火除け」というと、「秋葉神社」を思い浮かぶ方も多いかもしれません。

権堂のイトーヨーカドーの脇の「秋葉神社」も火除けの神です。

市内にも秋葉社は、長野市長沼を始め結構あるようですが、豊野での「火防信仰」は、このお寺「宝蔵院」の火防大日如来です。

江戸の頃から、火は今以上に大敵でした。

「明かり・食物を作る・暖を取る」

以上のことを、遠い昔から、直接「裸火」を使用することで、得ていたわけですから、火事は、今以上にあったはずですし、ひとたび火事が起きれば、現代のように「防火」建築や消防車など無かったわけですから大変であったでしょう。

そういった意味でも、「火を防ぐ」「火を大切にする」ということは、庶民の間では日々欠かせなく、そ守ってくれる神仏を信仰することは、庶民には欠かせなかったことです。

我が家では、今でこそありませんが、祖母が生きていて元気な頃は、台所横に「釜戸」がしつらえてあり、そこで直接リンゴの木を伐採した「薪」を使って、くべ、朝のご飯だけ炊いていました。

中学生の頃まででしょうか?風呂も薪で沸かしていた記憶があります。

コタツも、春3月に剪定で伐採したリンゴの木を燃やして「炭」にする「炭焼き」を田んぼで行い、その炭を使っての「炭火コタツ」でした。

昭和の末期の我が家でさえ、これほどでしたから、昔から今以上に「火」にかかわる時間が多かったわけです。

この「火防大日如来」のことは、このご開帳が春、4月23日に行なわれますのでまたご案内したいと思います。

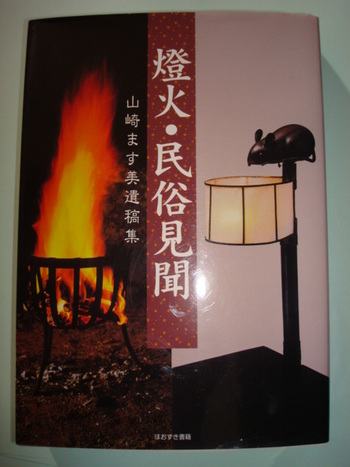

この宝蔵院の「火防大日如来」の信仰や、秋葉神社の「火防信仰」など、北信濃の「火防信仰」については、過日ご案内した「日本の明かり博物館」の亡くなってしまったのですが、学芸員であった山崎ます美さんが詳しく本を書かれています。

大変興味深いお話が多数ありますので、是非ご覧ください。

「日本の明かり博物館」で販売されています。

宝蔵院

火防大日如来の「宝蔵院のお札」

このお札は、神棚でなく、火のそば、現在の我が家は、台所に貼ってあります。

山崎ます美さんの遺稿集。

北信濃の「火」に関する民俗が書かれています。

2,500円、小布施の日本の明かり博物館で購入できます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨

「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」

信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト

「宝蔵院」は我が家の檀家のお寺ではないのですが、近いためよくお経を読みに来ていただいたり、代々「世話人」という役割を我が家で仰せつかっていて、ちょくちょくお話を伺います。

宝蔵院では、春に「火防大日如来」のご開帳があり、火除けの祈願が行なわれます。

「火除け」というと、「秋葉神社」を思い浮かぶ方も多いかもしれません。

権堂のイトーヨーカドーの脇の「秋葉神社」も火除けの神です。

市内にも秋葉社は、長野市長沼を始め結構あるようですが、豊野での「火防信仰」は、このお寺「宝蔵院」の火防大日如来です。

江戸の頃から、火は今以上に大敵でした。

「明かり・食物を作る・暖を取る」

以上のことを、遠い昔から、直接「裸火」を使用することで、得ていたわけですから、火事は、今以上にあったはずですし、ひとたび火事が起きれば、現代のように「防火」建築や消防車など無かったわけですから大変であったでしょう。

そういった意味でも、「火を防ぐ」「火を大切にする」ということは、庶民の間では日々欠かせなく、そ守ってくれる神仏を信仰することは、庶民には欠かせなかったことです。

我が家では、今でこそありませんが、祖母が生きていて元気な頃は、台所横に「釜戸」がしつらえてあり、そこで直接リンゴの木を伐採した「薪」を使って、くべ、朝のご飯だけ炊いていました。

中学生の頃まででしょうか?風呂も薪で沸かしていた記憶があります。

コタツも、春3月に剪定で伐採したリンゴの木を燃やして「炭」にする「炭焼き」を田んぼで行い、その炭を使っての「炭火コタツ」でした。

昭和の末期の我が家でさえ、これほどでしたから、昔から今以上に「火」にかかわる時間が多かったわけです。

この「火防大日如来」のことは、このご開帳が春、4月23日に行なわれますのでまたご案内したいと思います。

この宝蔵院の「火防大日如来」の信仰や、秋葉神社の「火防信仰」など、北信濃の「火防信仰」については、過日ご案内した「日本の明かり博物館」の亡くなってしまったのですが、学芸員であった山崎ます美さんが詳しく本を書かれています。

大変興味深いお話が多数ありますので、是非ご覧ください。

「日本の明かり博物館」で販売されています。

宝蔵院

火防大日如来の「宝蔵院のお札」

このお札は、神棚でなく、火のそば、現在の我が家は、台所に貼ってあります。

山崎ます美さんの遺稿集。

北信濃の「火」に関する民俗が書かれています。

2,500円、小布施の日本の明かり博物館で購入できます。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨

「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」

信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト

Posted by ドジヒコ at

10:14

│Comments(0)