2008年01月13日

小布施の脛石。千曲川 その2

小布施橋を豊野方面から渡ると、山王島の交差点となり、まっすぐに行くと、小布施の町内、右折すると須坂方面に向かいます。左折して100メートルくらいでしょうか。右手に「神農社」という小さな神社があります。

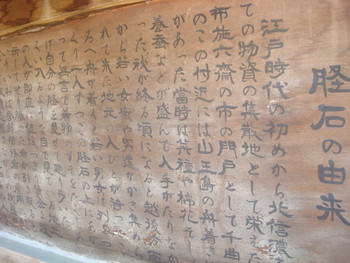

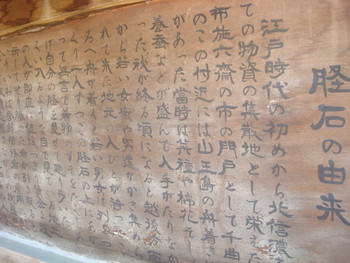

その神社の中にあるのが、この「脛石」です。

江戸時代半ば辺りから、千曲川に船を通わせ、新潟の物資を千曲川をつかい、運ぶ動きが出てきます。そのことは、北国街道の街道筋を中心に、陸路の通運が千曲川の水運にといって変わることですから、「猛反対」され、何度となく、流産したようですがようやく許可され千曲川の水運の歴史はスタートします。

その千曲川の水運をつかい、新潟を中心とする「塩」などの物資を運んだのが高井家のようです。ただ、この許可された船便を使ったのか、船便をチャーターして、新潟から塩を運び込んだまでは、まだ調べていません。

「脛石」の碑文によると、江戸の頃、稲作の終わった秋口に新潟から、千曲川の船に乗り、出稼ぎに来たお百姓が、この脛石に乗り、「脛」を見せ、脛の太さや細さ等の具合によって、冬場の出稼ぎ現場をきめられたとあります。江戸の頃には、川東では、菜種栽培が盛んだったようで、菜種は、江戸期にランプ用の油として、また肥料として重宝されたようですが、まだ菜種の咲く春には早いような気もしますし、製糸の町「須坂」が賑わいを見せるのは、日本の産業革命がスタートする頃ですから明治の半ばあたりから、須坂の町は活気付いたのではないかと思います。

そうすると、秋口に脛石で選別された、新潟のお百姓さんたちはどこで働いたのかなあ??と思うのです。小布施に4件もあった造り酒屋さんかなあ?造り酒屋さんなら、酒の仕込みは、11月頃から始まり、北信濃の厳冬を通して、働けますから。

菜の花が一面に咲き、ノンビリとした冬から春を過ごした、信州北信濃の田舎のように思っていましたが、まさか江戸の頃から、新潟からお百姓が来て、人足市場があったとは・・・・。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨

「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」

信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト

その神社の中にあるのが、この「脛石」です。

江戸時代半ば辺りから、千曲川に船を通わせ、新潟の物資を千曲川をつかい、運ぶ動きが出てきます。そのことは、北国街道の街道筋を中心に、陸路の通運が千曲川の水運にといって変わることですから、「猛反対」され、何度となく、流産したようですがようやく許可され千曲川の水運の歴史はスタートします。

その千曲川の水運をつかい、新潟を中心とする「塩」などの物資を運んだのが高井家のようです。ただ、この許可された船便を使ったのか、船便をチャーターして、新潟から塩を運び込んだまでは、まだ調べていません。

「脛石」の碑文によると、江戸の頃、稲作の終わった秋口に新潟から、千曲川の船に乗り、出稼ぎに来たお百姓が、この脛石に乗り、「脛」を見せ、脛の太さや細さ等の具合によって、冬場の出稼ぎ現場をきめられたとあります。江戸の頃には、川東では、菜種栽培が盛んだったようで、菜種は、江戸期にランプ用の油として、また肥料として重宝されたようですが、まだ菜種の咲く春には早いような気もしますし、製糸の町「須坂」が賑わいを見せるのは、日本の産業革命がスタートする頃ですから明治の半ばあたりから、須坂の町は活気付いたのではないかと思います。

そうすると、秋口に脛石で選別された、新潟のお百姓さんたちはどこで働いたのかなあ??と思うのです。小布施に4件もあった造り酒屋さんかなあ?造り酒屋さんなら、酒の仕込みは、11月頃から始まり、北信濃の厳冬を通して、働けますから。

菜の花が一面に咲き、ノンビリとした冬から春を過ごした、信州北信濃の田舎のように思っていましたが、まさか江戸の頃から、新潟からお百姓が来て、人足市場があったとは・・・・。

善光寺平のくだものたち リンゴ・桃・梨

「完熟」&「完熟」の 「完熟サンふじ」

信州北信濃 坂爪農園 信州ギフト

Posted by ドジヒコ at

10:03

│Comments(0)